Wem nützt die Stromlücke?

Die Stromlücke, heute auch Strommangellage genannt, ist wieder da: Droht uns wirklich der Blackout? Oder will man uns nur Angst machen? Und falls ja: Wer ist ‹man›, und wovor sollen wir uns fürchten? Eine Übersicht.

Gibt es «die Stromlücke» tatsächlich?

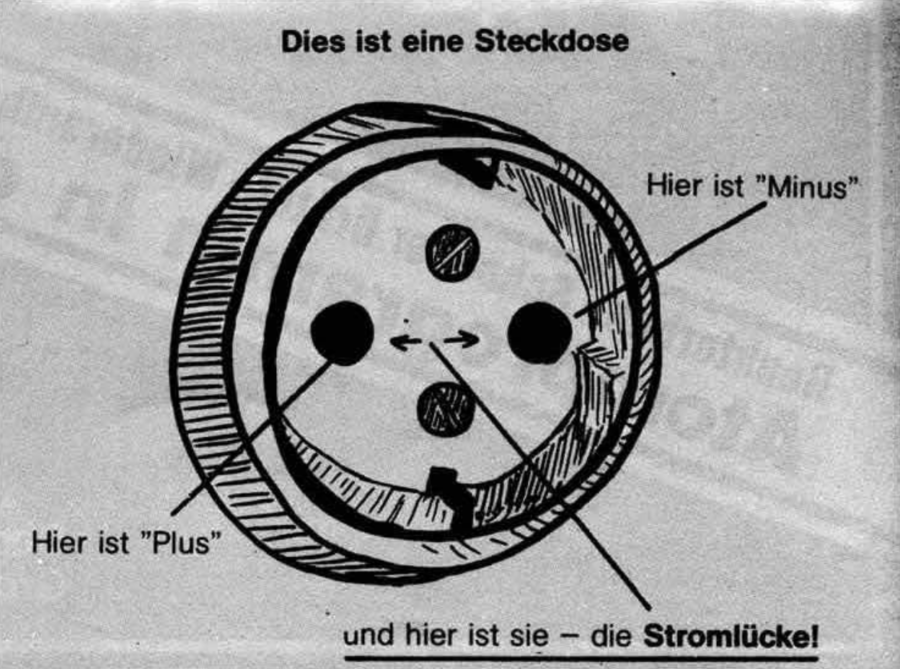

Das kommt darauf an: Je nachdem, wen man fragt und aus welcher Warte der/die Befragte antwortet, fällt das Verdikt unterschiedlich aus. Ein Beispiel: Der ‹Atom-Express› Nr. 24 vom Mai 1981, herausgegeben vom Göttinger Arbeitskreis gegen Atomenergie, macht sich über «die Stromlücke» als Angstmacher-Instrument der AtomfreundInnen lustig.

Sie ist also (auch) ein PR-Instrument?

Ja, wie sich im Buch von Hanspeter Guggenbühl mit dem Titel «Energiewende. Und wie sie gelingen kann» (Rüegger Verlag, Zürich/Chur 2013) nachlesen lässt: «Die Elektrizitätswirtschaft begann, öffentlich über den Bau von neuen AKW nachzudenken, nachdem das Volk 2003 eine Verlängerung des 1990 beschlossenen Atommoratoriums abgelehnt hatte. Ihre PR-Leute kreierten den Begriff ‹Stromlücke› und warnten, die wachsende Nachfrage nach Elektrizität lasse sich mit dem heutigen Angebot bald nicht mehr decken. Die grossen Schweizer Stromkonzerne Axpo, Atel (heute Alpiq) und BKW Energie AG reichten 2008 Gesuche für drei neue AKW ein, die sich gegenseitig konkurrenzierten. Die alte Atomdebatte wurde damit neu lanciert.»

Aber die Nachfrage nach Energie wächst tatsächlich, und unsere AKW laufen nicht ewig.

Dazu ein Zitat aus der «Energiewende»: «Schon 2007 war klar: Die Schweiz hat die Wahl. Sie kann mit oder ohne neue Atomkraftwerke in die Energiezukunft schreiten. Sicher ist nur eines: Die bisherige inländische Stromproduktion wird ab 2019 stufenweise abnehmen, wenn die alten AKW nach fünfzigjähriger Lebensdauer abgeschaltet werden und die Schweizer AKW-Beteiligungen in Frankreich auslaufen. Um die Differenz zwischen sinkendem Angebot und trendmässig weiter steigender Nachfrage bis 2035 zu stopfen, präsentierte das Bundesamt für Energie einen Strauss von insgesamt 21 Szenarien. Die vielzitierte Stromlücke, so zeigen alle Szenarien, lässt sich mit Stromsparen mehr oder weniger stark verkleinern und mit einem unterschiedlichen Mix an neuen Kraftwerken schliessen. (…) Die Mehrheit der Szenarien schloss die Lücke aber schon damals ohne Atomenergie, nämlich mit neuen Gaskraftwerken, mit der Verstromung von erneuerbarer Energie oder mit einem Mix aus fossiler und erneuerbarer Energie.»

Die Atomkatastrophe vom 11. März 2011 in Fukushima führte dazu, dass der Bundesrat im Mai 2011 beschloss, den Bau von neuen Atomkraftwerken innerhalb der Schweiz zu verbieten. Seither sollte Strom ohne Atom doch die Regel sein?

Als eine Folge von «Fukushima» entstand die Energiestrategie 2050 des Bundesrats. Die drei Szenarien, die im Zentrum dieser Strategie stehen, sind gemäss «Energiewende»-Buch folgende: 1. Weiter wie bisher (also auch stetig steigender Energieverbrauch), 2. Neue Energiepolitik (unter anderem gestaffelter Ausstieg aus der Atomenergie und Reduktion des CO2-Ausstosses auf 1,5 Tonnen pro Person bis 2050) und 3. Politische Massnahmen (dieses Szenario beinhaltet Gesetzesänderungen, Fortschritte in der Forschung und eine international abgestimmte Politik). In allen dreien öffne sich «ab 2020 eine – mehr oder weniger grosse – Lücke zwischen Nachfrage und Angebot», heisst es weiter, und zwar aus folgendem Grund: «Die gestaffelte Pensionierung der alten Atommeiler nach fünfzig Jahren Laufzeit vermindert das heutige Angebot im Inland. Die langfristigen Beteiligungen von Schweizer Stromversorgern an französischen Atomkraftwerken laufen ebenfalls stufenweise aus.» Das «aber» folgt jedoch auf dem Fuss: Im Jahr 2010 war die Menge an gehandeltem Strom, «welche die Schweiz importiert und exportiert, (…) bereits grösser als der gesamte Stromkonsum im Inland».

Will heissen, der Handel mit Strom ist grösser als der Konsum von Strom?

Genau, und dieser Handel war zumindest bis Ende der Nuller Jahre ein lukratives Geschäft, das Hanspeter Guggenbühl wie folgt schilderte: «So importiert die Schweizer Stromwirtschaft Elektrizität aus französischen Atom- oder deutschen Kohlekraftwerken; dies vorwiegend nachts, wenn Nachfrage und Marktpreise tief sind. In dieser Zeit können die inländischen Produzenten ihre Wasserkraft in Stauseen speichern. Zudem wird ein Teil des Wassers mit importiertem Strom in die Stauseen hinaufgepumpt. An Werktagen hingegen, wenn die Nachfrage steigt, lässt die Schweiz das gespeicherte Wasser kurzzeitig auf die Turbinen rauschen und erzeugt einen Überschuss an Spitzenstrom für den Export.»

Aber gilt das auch heute noch?

Dazu nochmals ein Zitat aus der «Energiewende»: «Die Schweiz ist die Stromdrehscheibe Europas. Sie verfügt mit ihren grenzüberschreitenden Hochspannungsleitungen über grosse Import- und Export-Kapazitäten. Und weil der Wohlstand hierzulande hoch ist, werden wir uns den Import von Strom auch dann noch leisten können, wenn das Angebot dereinst knapper wird und die Marktpreise wieder steigen. Das gilt auch dann, wenn die harzigen Verhandlungen über ein bilaterales Stromabkommen mit der EU, das den Markt zusätzlich lieberalisieren soll, scheitern würden. Kurzum: Innerhalb des europäischen Stromverbundes ist die Schweiz das Land, das als letztes unter dem Mangel an Strom leiden wird. Aus dieser europäischen Optik wird der Begriff ‹Stromlücke› hinfällig.»

Was soll dann die Schlagzeile «Langfristig fehlt der Schweiz massiv Strom» in der NZZ vom vergangenen 5. Februar?

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Gespräch mit Christoph Brand, dem Chef des grössten Schweizer Stromkonzerns Axpo. Im Lead heisst es, er plädiere «für einen starken Zubau von Photovoltaik und grosse Gaskraftwerke als Reserve» und sehe die Diskussion um neue Atomkraftwerke als «Wahlkampfgetöse». Und auf die Frage, wie gross die Gefahr sei, dass es «2025 zu Stromlücken kommen» könne, antwortet er: «Bis 2025 ist das Problem nicht akut. Ab dann aber könnten neue EU-Regeln die Importfähigkeit der Schweiz massiv reduzieren. Wenn zusätzlich Sonne und Wind keinen Strom lieferen oder ein Kernkraftwerk ausfällt, könnte es zu einer schwierigen Situation kommen.»

Aha, das fehlende Stromabkommen mit der EU ist das Problem?

Wie man es nimmt: Auf die letzte Frage, ob wir uns all diese Gedanken gar nicht machen müssten, wenn die Schweiz ein solches Abkommen hätte, antwortet der Axpo-Chef: «So einfach ist es nicht. Wir sind nicht die einzigen, die das Problem haben, dass bestehende Kapazitäten vom Netz gehen und das Manko nicht genügend schnell durch andere Kraftwerke geschlossen werden kann. (…) Wenn alle die gleichen Probleme haben, nützt uns ein Stromabkommen nichts. Haben unsere Nachbarstaaten indes genügend Strom, so ist ein Stromabkommen für die Schweiz die beste Versicherung, dass wir keine Versorgungsprobleme bekommen.» Damit spricht er eine neue EU-Verordnung an, die von den Mitgliedstaaten verlangt, dass sie bis 2025 mindestens 70 Prozent der Kapazität ihrer Netze grenzüberschreitend für den Stromhandel zur Verfügung stellen müssen.

Die restliche Kapazität sollte doch weiterhin auch für Importe in die Schweiz zur Verfügung stehen?

Davon ist auszugehen, nur: Verknappt sich das Angebot an Strom, dann steigt der Preis, das nennt sich Marktwirtschaft. Entscheidend ist also nicht, ob ‹die anderen› auch knapp bei Strom sind, sondern ob wir bereit sind, die hohen Preise zu zahlen, die verlangt werden, wenn das Angebot knapp ist. Mangel leiden müssen wir deswegen nicht zwingend.

Weshalb wird die Versorgungssicherheit zurzeit dennoch vermehrt thematisiert?

Gemäss ‹NZZ am Sonntag› vom 6. Februar haben sich im Januar VertreterInnen von BKW, Axpo, des EWZ, des TCS, von Swissmem etc. zu einem von der PR-Agentur Furrerhugi organisierten «explorativen Treffen» zusammengefunden. In einem dort vom Co-Gründer von Furrerhugi, Lorenz Furrer, präsentierten Dokument heisse es, «die Versorgungssicherheit ist heute nicht gewährleistet», schreibt die ‹NZZ am Sonntag›, und weiter: «Abhilfe schaffen soll eine ‹Allianz für Versorgungssicherheit›, bestehend aus den Anwesenden sowie weiteren Akteuren.»

Diese Allianz soll aus Sicht der Wirtschaft und der Bürgerlichen also dafür sorgen, dass wir zu mehr ‹Versorgungssicherheit› kommen?

Ja, und zwar so: Der Schutz von Biotopen von nationaler Bedeutung soll aufgeweicht werden, weil «viele Projekte für neue Stauseen in Gletscherrückzugsgebieten geplant sind, weil sich dort mit dem fortschreitenden Klimawandel neue Seen bilden. Ausgerechnet diese Gletschervorfelder, die sich besonders gut für die Wasserstromproduktion eignen, werden aber häufig als Auen von nationaler Bedeutung ausgeschieden, was mit einem absoluten Bauverbot einhergeht. Dieses Bauverbot soll aus Sicht der bürgerlichen Energiepolitiker fallen», schreibt die ‹NZZ am Sonntag›.

Doch weshalb wollen uns die einen weismachen, wir müssten neue AKW bauen, und die anderen, unsere letzten geschützten Biotope seien zu opfern, um Platz für neue Staumauern zu schaffen? Und weshalb ausgerechnet jetzt?

In der ‹Arte›-Mediathek findet man einen aufschlussreichen Dokumentarfilm: Bereits Ende der 1980er-Jahre war im Grundsatz klar, dass es den Klimawandel gibt und dass er grösstenteils menschengemacht ist. Die internationale Gemeinschaft stand kurz davor, Massnahmen in die Wege zu leiten, um beispielsweise den CO2-Ausstoss zu senken. Doch dann kam die Erdöllobby: Mit Hilfe von PR-Agenturen und bürgerlichen PolitikerInnen säte sie Zweifel, vernebelte Tatsachen, liess gar wissenschaftliche Studien in ihrem Sinn ‹umarbeiten›. Das gelang ihr bekanntlich so gut, dass wir heute, Anno 2022, darüber streiten, wieviel CO2 ein Neuwagen ausstossen darf …

Und was hat das alles mit der Stromlücke zu tun?

Mit AKW-Plänen, die sie selber nicht für realistisch halten und in die sie noch viel weniger ihr Geld investieren würden, produzieren die bürgerlichen PolitikerInnen, VertreterInnen der (Atom-)Wirtschaft und ihre PR-Büros soviel Nebel, Schall und Rauch wie möglich. Ein Beispiel: VertreterInnen der Stromwirtschaft wie etwa der Axpo-Chef in der ‹NZZ am Sonntag› betonen, die Rede von neuen AKW sei bloss «Wahlkampfgetöse», und es dauerte sowieso viel zu lang, bis sie fertiggebaut wären. Fragt sich nur: Wenn das so ist – weshalb reden dann doch alle von neuen AKW? Oder: Warum will die «Allianz für Versorgungssicherheit» ausgerechnet damit anfangen, das Bauverbot für Staumauern in geschützten Auen zu kippen? Es geht ihr offensichtlich ums Ablenken, um Nebelpetarden, darum, zu provozieren, genau wie es seinerzeit die Erdöllobby getan hat. Und das ist gefährlich.

Weshalb?

Sind geschützte Auen in Gefahr, müssen NaturschützerInnen ja fast reagieren. Wer jedoch reagieren muss, ist in der Defensive. Und wer als Erste/Erster sagt, das Bauverbot zu kippen sei ein No-Go, der oder die ist geliefert: «Seht her, da reden sie von erneuerbarer Energie, aber wenn es konkret wird, dann wollen sie doch lieber die Natur schützen! So wird das nichts! Und weil die UmweltschützerInnen derart uneinsichtig und inkompetent sind, müssen wir es halt richten, mit neuen AKW, und das, obwohl wir damit ja nicht einmal genug Geld verdienen und deshalb auf Steuergelder angewiesen sind, wir Ärmsten!», wird die Stromlobby schreien. Und ihre VertreterInnen werden nicht müde werden, bei jeder Gelegenheit zu betonen, die Linken, die Grünen, die UmweltschützerInnen seien an allem schuld.

Das ist jetzt aber sehr schwarz gemalt.

Wie man’s nimmt: Axpo-Chef Christoph Brand wurde kürzlich nicht nur in der ‹NZZ am Sonntag› interviewt, sondern schrieb auch in der NZZ vom 17. Januar einen Gastkommentar. Darin hält er fest, die Schweizer Stromkonzerne müssten ja fast im Ausland investieren, weil die Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien in der Schweiz bisher zu unattraktiv gewesen seien. Was es damit auf sich hat, fasst Kurt Marti in einem ‹Infosperber›-Artikel vom 31. Januar schön zusammen: «Noch 2013 wehrte sich die Strombranche gegen Subventionen für die Wind- und Solarkraft. Der damalige Präsident des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, Kurt Rohrbach, schoss am Stromkongress vom 14. Januar 2013 gegen die Förderung der Solar- und Windkraft in der Schweiz, weil diese die Schweizer Wasserkraft konkurrenzieren würden.» Aber das erklärt die Stromlobby den Leuten nicht, lieber spielt sie «haltet den Dieb».

Wieso das denn?

In der NZZ vom Mittwoch wird das «Duell» von SVP-Nationalrat Christian Imark und von SP-Nationalrat Roger Nordmann in der ‹Arena› vom 11. Februar, die sich um die «drohende Strommangellage» drehte, nochmals aufgewärmt: Christian Imark hatte Roger Nordmann «indirekt vorgeworfen, in der Stromdebatte befangen zu sein und deshalb ausschliesslich auf Solarstrom setzen zu wollen». Denn Roger Nordmann war einst Präsident des Fachverbands Swissolar und erhielt dafür 10 000 Franken pro Jahr. Was die NZZ nicht schreibt: Gemäss «Transparency International» sind in gewissen Kommissionen, unter anderem in jener für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK), besonders viele LobbyistInnen unterwegs. SP-Nationalrat Nordmann ist Mitglied der UREK, SVP-Nationalrat Imark ist deren Vizepräsident. Beide geben unter «Interessenbindungen» je vier bezahlte Posten an. Christian Imark ist zum Beispiel Präsident des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbands (ASTAG) Sektion Solothurn. Ihm deswegen eine Vorliebe für fossile Energien anzudichten, wäre gemäss bürgerlicher Logik gewiss absurd.

Spenden

Dieser Artikel, die Honorare und Löhne unserer MitarbeiterInnen, unsere IT-Infrastruktur, Recherchen und andere Investitionen kosten viel Geld. Unterstützen Sie die Arbeit des P.S mit einem Abo oder einer Spende – bequem via Twint oder Kreditkarte. Jetzt spenden!