Innovation braucht mehr Staat

Nach Jahren des Hin und Her hat der Nationalrat zu Wochenbeginn die Weichen gestellt für die Innovationsparks. Wirklich spannend war allerdings nicht die Abstimmung, sondern die unterschiedlichen Vorstellungen darüber, wie Innovationsförderung funktioniert – und welche Rolle dabei der Staat spielen soll.

Balthasar Glättli

Die Debatte um die Innovationsförderung am Dienstagmorgen kannte Nebenschauplätze. Einer von ihnen wurde bespielt von jenen ewiggestrigen VertreterInnen der SVP, welche sich gegen jede Veränderung wehrten, welche allenfalls eine künftige Nutzung des Flugplatzes Dübendorf für die Luftfahrt einschränken könnte.

Park oder «Netzwerk»?

Etwas untergegangen ist auch das bedenkenswerte Votum des eigenwilligen CVP-Ratsdoyen Jacques Neirynck, der zwar zum Schluss klar dafür plädierte, der Vorlage zuzustimmen. Vorher allerdings gab er zu bedenken, dass die föderalistischen Rahmenbedingungen mit der eigentlichen Kernidee eines Innovationsparks nicht mehr wirklich viel zu tun hätte. Auch wenn die Vorlage noch unter dem Titel «Nationaler Innovationspark» geführt wird, wurde sie im Laufe der Zeit durch die Wünsche der Kantone verwässert. Statt eines grossen Parks sollen nun verschiedene Standorte unterstützt werden. «Jeder Kanton will seinen ‹kleinen Park›», benannte Neirynck diese Entwicklung und kritisierte: «Das wird aber durch die Bezeichnung ‹Netzwerk› verschleiert – ein Begriff, der zwar eine bewundernswerte lexikalische Erfindung darstellt, aber keine tatsächliche Substanz hat.»

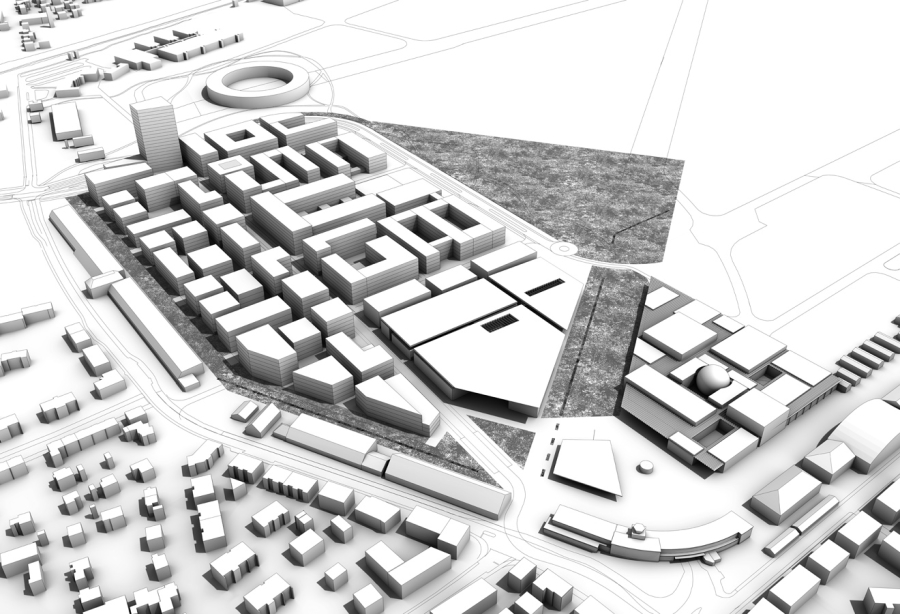

Die Kritik Neiryncks ist nachvollziehbar. Die Grundidee eines Innovationsparks, dass universitäre Forscher und Entwicklerinnen in Startups durch die räumliche Nähe interdisziplinär und über die Organisationsgrenzen hinweg zusammenarbeiten können, um zusammen Lösungen zu finden für Probleme, die einsam im Labor nicht zu lösen sind. Dazu braucht es Seminare, Tagungen, Treffen oder auch ganz simpel die Begegnung in der Kaffeepause. Ein Netzwerk verschiedenster Standorte wird diesen Vorteil in einem viel kleineren Masse haben.

Innovation braucht Staat

Viel spannender war allerdings die Debatte um die Rolle des Staates in der Innovationsförderung. Hier prallten grundsätzliche Positionen aufeinander. Vordergründig ging es um die Frage, ob es einer staatlichen Subvention gleichkommt, wenn die Baurechtszinsen des Dübendorfer Areals den Innovationsparks zugute kommen und nicht an den Bund fliessen. Im Hintergrund allerdings stand die Debatte, wieviel Staat es denn für Innovation braucht. Ich bin überzeugt, dass hier der neoliberale Ansatz vollkommen falsch ist. Innovation braucht Staat. Wer wie Christoph Mörgeli verklärt schwärmt, dass die echten Innovationen in den Garagen entstanden seien, verkennt, dass die Bastler und Startups des Silicon Valley nur gross wurden auf der Schulter eines Riesen mit Namen Uncle Sam.

Private Investoren wollen Gewinn, nicht Risiko

Die Ökonomin Prof. Mariana Mazzucato hat diese Erkenntnis nicht nur für die Revolution um Mikrochips und Internet oder für die Elektrifizierung herausgearbeitet. In ihrem lesenswerten Buch «Das Kapital des Staates» zeigt sie auf, dass immer dort, wo technologische Sprünge zu grossen Innovationsschüben führten, der Geburtshelfer Vater Staat war. Ein Schlüsselbeispiel Mazzucatos ist das iPhone von Apple. Von vielen als Krone der Innovation gepriesen, die tatsächlich nicht nur den ganzen Markt der Smartphones umgekrempelt, sondern das mobile Internet erst zum Fliegen gebracht hat, basiert Steve Jobs Meisterstück de facto von A bis Z auf Technologien, die der Staat mit mächtigen Investitionen gefördert hat.

Ihr Argument leuchtet ein. Auch wenn es der gängig neoliberalen Lehre widerspricht, die behauptet, der Staat müsse sich, wenn überhaupt, auf Grundlagenforschung beschränken, und alle weiteren Schritte der Börse und risikofreudigen Investoren überlassen. Tatsächlich hat nur der Staat die Risikofähigkeit, um nicht nur auf Wellen des technologischen Wandels mitzusurfen, sondern selbst solche Wellen zu erzeugen. Die Börse jedenfalls wird kaum jenes Risikokapital auftreiben und vor allem nicht den langen Atem haben, den es braucht, um die Herausforderungen der Zukunft wie die Energie- und Klimawende zu meistern.

Eine nachhaltige Industriepolitik für die Schweiz

Gerade angesichts der Herausforderungen der Frankenstärke wäre es sinnvoll gewesen, offen und offensiv die Debatte darüber zu führen, was der Staat zu einem innovativen Umbau der Wirtschaft und zur Schaffung der Arbeitsplätze von morgen beitragen kann oder gar muss. Wenn dieser Tage viel über die ominösen «Rahmenbedingungen» debattiert wird ist dies nur ein neuer Vorwand für Deregulierung und Sozialabbau. Eine eigentliche Industriepolitik für die Zukunft wagt in der Schweiz niemand zu fordern, geschweige denn zu betreiben. Dabei bräuchte es genau da nicht nur Weichenstellungen. Sondern auch die politische Bereitschaft, sich staatlich als Investor mit langem Schnauf zu engagieren.

Dass der resp. die Innovationsparks dazu einen Beitrag leisten können, ist zu hoffen. Allerdings wäre dies nur ein erster, scheuer Schritt. Viel mutigere müssen folgen.